|

Público

FTAA.soc/civ/126

2 de marzo de 2004

Original: inglés - español

Traducción: no Secretaría ALCA

ALCA – COMITE DE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES SOBRE LA

PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

APORTE EN RESPUESTA A LA INVITACION PUBLICA Y CONTINUA

| Nombre(s) |

Laura Páez - Analista en Comercio y Desarrollo |

|

Organización(es) |

|

|

País |

Venezuela |

ENTIDADES DEL ALCA (Favor indicar la(s)

entidad(es) del ALCA a que corresponde el aporte)

| Grupo de Negociación

sobre Agricultura |

|

Comité de Representantes

Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil |

|

| Grupo de Negociación

sobre Política de Competencia |

|

Grupo Consultivo sobre Economías más

Pequeñas |

X |

| Grupo de Negociación

sobre Solución de Controversias |

|

Comité Técnico de Asuntos

Institucionales (aspectos generales e institucionales del Acuerdo

del ALCA) |

|

| Grupo de Negociación

sobre Compras del Sector Público |

|

Proceso del ALCA (seleccionar si el

aporte es relevante a todas las entidades) |

|

| Grupo de Negociación

sobre Derechos de Propiedad Intelectual |

|

|

|

| Grupo de Negociación

sobre Inversión |

X |

|

|

| Grupo de Negociación

sobre Acceso a Mercados |

|

|

| Grupo de Negociación

sobre Servicios |

X |

|

| Grupo de Negociación

sobre Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios |

|

|

PROTECCIÓN DE INVERSIONES

EN LAS AMÉRICAS:

Implicaciones Legales, Económicas y Políticas

del Capítulo de Inversión del ALCA

Laura Páez

Rue des Lattes 59-3

Meyrin, 1217 Geneva

Switzerland

Tel: 00 41 (0)79 3223627

E-mail:

lapaez@hotmail.com

December 30, 2003.

CONTENIDO

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

I. CARACTERIZACIÓN

DEL LA COYUNTURA DE INVERSIONES EN SURAMÉRICA

a. Reforma Estructural y Ajuste

b. Una Vista Retrospectiva sobre la

Infraestructura Institucional Regional

c. El Rol de la Integración Regional:

Motivaciones y Alcance

II. TRATAMIENTO LEGAL DE LA

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA REGIÓN

a. Evolución del Tratamiento Legal en las

Américas

b. Mecanismos Regionales

c. Mecanismos Multilaterales

III. EL ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE

LAS AMÉRICAS

a. Análisis Legal

b. Propuesta del Marco Legal sobre la

Inversión en el ALCA

c. Comparación con los Mecanismos

Multilaterales y Regionales

IV. EL

IMPACTO DEL ALCA SOBRE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN Y COMERCIO

a. Análisis Teórico

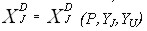

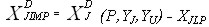

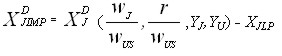

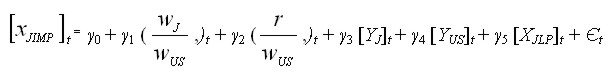

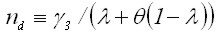

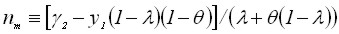

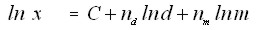

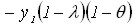

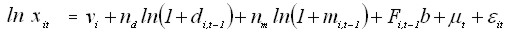

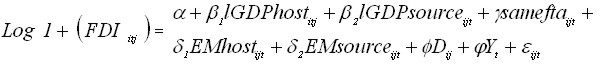

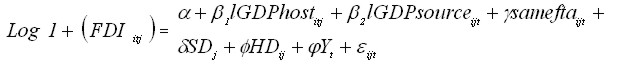

b. Marco Conceptual

c. Marco Teórico

d. Análisis Empírico

V. CONCLUSIONES

a. Implicaciones del Capítulo de Inversión

del ALCA sobre Políticas (Policy)

b. Observaciones Finales y Recomendaciones

BIBLIOGRAFÍA

TABLAS

TABLA 1:

Evolución del Borrador del Capítulo de Inversión del ALCA

TABLA 2: Una Comparación de los Regímenes Regionales y Multilaterales de

Inversión

TABLA 3:

Estimación del Modelo Gravitacional

TABLA 4:

Testeo Específico para el Subgrupo de Bolivia y Perú

RESUMEN

La siguiente investigación analiza los posibles

argumentos legales y económicos que apoyan la inclusión de un capítulo

de inversión en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),

actualmente parte de la agenda de negociaciones. En particular, al

observar algunos de los anteriores esfuerzos de integración y su

contribución a la protección de inversión, se toma en cuenta las

lecciones de dichas experiencias previas, al tratar de determinar lo que

podría esperarse de forma realista del ALCA. Además, las provisiones de

Áreas de Libre Comercio (ALCs) existentes son comparadas con la

propuesta del ALCA en material de inversiones, para determinar si ésta

última congestionará la protección de inversión o logrará genuinamente

contribuir al marco legal actual.

Desde una perspectiva legal, una comparación de los

acuerdos existentes revela que el capítulo de inversión del ALCA podría

tener un efecto positivo de incrementar la protección y armonizar el

tratamiento de la inversión en la región. Sin embargo, los argumentos

económicos en favor del ALCA no se muestran igual de fuertes. ALCs

existentes con provisiones de inversión tienden a promover el comercio

en vez de la inversión, como así lo revela el análisis empírico.

En el caso particular de los países andinos, evidencia sobre la

sustitución es hallada, cuando países fuente de inversión prefieren

comerciar en vez de invertir. Esto significa que el ALCA muy

probablemente promueva comercio en vez de inversión en la región, como

así lo indican las previas experiencias con la Comunidad Andina de

Naciones (CAN), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) y el Grupo de los 3 (G-3). Por ello, a pesar de que la inclusión

de un capítulo de inversión en el ALCA tenga un efecto positivo al

incrementar la seguridad jurídica, no se espera que la IED se incremente

como resultado de dicho nivel de protección mayor.

Por lo tanto, si los países desean beneficiarse de los spillovers

positivos de mayores flujos de capital, éstos deben concentrarse en el

diseño efectivo de sus políticas económicas en el contexto del ALCA.

Bajo la luz de reformas insatisfactorias en América Latina, el resultado

de las negociaciones del capítulo de inversión determinará en gran

medida la capacidad de los miembros para definir sus políticas y

estrategias de desarrollo.

INTRODUCCIÓN

Los años ‘80 y ‘90 evidenciaron una proliferación de

esfuerzos tanto bilaterales como regionales de integración en

Suramérica, en una coyuntura de reestructuración económica y reformas.

Cambios rápidos en la escena internacional debido a la globalización, la

experiencia de la crisis de la deuda y el fracaso de los modelos de

desarrollo adoptados, contribuyó a una reorientación de las prioridades

políticas, económicas y sociales en la región.

Un nuevo enfoque de desarrollo se tradujo en estrategias de desarrollo

económico con orientación exportadora y liberalización comercial,

incrementando a su vez las necesidades de capital y apoyo foráneo.

Países Suramericanos profundizaron su integración al reformar la ahora

extinta Asociación Latino Americana de Libre Comercio (ALALC)1,

y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), creando a su vez nuevos grupos

regionales como el Grupo de los 3 (G-3) y Mercosur (Mercado Común del

Sur). Además, acuerdos bilaterales de comercio celebrados entre países

latinoamericanos y otras regiones, como América del Norte y Europa,

fueron muy prolíficos.

En materia de atraer capital foráneo, el

refinanciamiento de la deuda con las instituciones multilaterales de

financiamiento y la “pérdida de fe” de parte de los prestamistas, redujo

la posibilidad del muy urgido rescate financiero. Además, la creciente

noción de que un crecimiento y desarrollo sostenido sólo podrían

alcanzarse con la ayuda de inversiones a largo plazo, contribuyó a la

incorporación de secciones sobre la protección de la inversión en

tratados de libre comercio bilaterales y regionales, reforzó la vigencia

de acuerdos de inversión existentes, y promovió la celebración de nuevos

acuerdos.

La región experimentó un importante crecimiento del

comercio en la década de los ‘90, gracias a la integración y reforma.

Mayor aun, fue la expansión de la IED, directa e indirectamente debido a

los numerosos acuerdos de inversión, el crecimiento del comercio y otras

importantes señales económicas. Esto benefició las economías, aunque

quizás no con el alcance deseado, debido a las carencias generadas en la

“década perdida”, que impidieron la captura de spillovers.

En el contexto de los presentes esfuerzos hemisféricos

de integración en el ALCA, es necesario evaluar si el ambiente económico

favorece la IED en paralelo con los objetivos de liberalización

comercial y desarrollo en Suramérica. Más importante aún es necesario

determinar si prevalecen oportunidades para capturar externalidades

positivas derivadas de las interacciones entre el comercio y la IED

presentes en el ALCA.

El presente estudio se concentra sobre estas

consideraciones, tanto desde una perspectiva legal como económica. El

capítulo I introduce una caracterización del entorno económico en

Suramérica desde los ‘80, prestando particular atención al proceso de

crisis de reformas post-deuda y sus logros. La evolución de la

integración regional y su importancia en las últimas dos décadas como

base y apoyo relevante para los objetivos tanto nacionales como

regionales, las estrategias de desarrollo y diseño de políticas, también

son explicadas para poder comprender el rol de la IED en este contexto.

La segunda parte del presente estudio se concentra sobre el marco legal,

el cual regula la IED en la región. Primero, se bosquejan los acuerdos

regionales y multilaterales existentes detalladamente. Luego, el

capítulo III hace un análisis comparativo entre las disposiciones

legales existentes en la CAN, el TLCAN, el G-3, y el Borrador del ALCA.

La intención es establecer si el ALCA contribuirá al crecimiento de la

inversión y a la seguridad jurídica, ó si simplemente genera un

solapamiento de las reglas existentes.

Luego de establecer los argumentos legales a favor de las disposiciones

de inversión en el ALCA, el Capítulo IV trata sobre una evaluación las

razones económicas en apoyo a dichas disposiciones. Aquí, un modelo para

analizar la relación entre los flujos de comercio e inversión bajo el

marco regional de la CAN, el TLCAN y el G-3 es desarrollado y testeado,

sobre la base de estudios empíricos previos. Los resultados sobre el rol

de los acuerdos regionales en la promoción de dichos flujos en el

pasado, son analizados para entender cómo un proyecto hemisférico podría

afectar la IED en la CAN.

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Capítulo

V, se basan sobre los resultados empíricos y legales. Ante las políticas

existentes, el desempeño económico y las carencias de la región andina,

se incluyen recomendaciones sobre un diseño de políticas más efectivo

para poder capturar las externalidades positivas y sus efectos sobre

sectores relacionados, resultantes del comercio y la IED en el ALCA.

I. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO

PARA LA IED EN SURAMÉRICA

a. Reforma Estructural y Ajuste

i. La crisis de la Deuda y su Impacto en Suramérica:

En los ‘80, los países de Suramérica experimentaron un

incremento tanto en el gasto público como privado, incitado por un gasto

gubernamental excesivo en proyectos nacionales de desarrollo ambiciosos,

una ineficiente asignación de recursos y altos niveles de inflación.

Muchos buscaron financiamiento foráneo, y los recursos fueron mayormente

facilitados por países petroleros, que para entonces experimentaban una

explosión de ingresos gracias a los precios internacionales petroleros,

y prestaban con bajos intereses.

La situación dio un vuelco en 1982, cuando los

prestamistas ya no pudieron ofrecer créditos bajo las condiciones

previas. Los países endeudados no podían encarar sus compromisos

financieros debido a las altas tasas de interés y se declararon en

crisis. Conjuntamente con la renegociación de los pagos de la deuda,

había la presión interna y externa para reducir el gasto gubernamental,

además de aplicar una serie de reformas radicales a un alto precio.2

Una primera ola de reformas pro-liberalistas se enfocó principalmente en

la devaluación, reducción de los salarios y empleo, incremento de las

tasas de interés, y el cierre, venta y liquidación de empresas y bienes

del Estado. En vez de mejorar, la situación empeoró y retrasó una

recuperación. El costo socio-económico y social fue inmenso, y muchos

países aun no han sido capaces de superar el impacto de estas primeras

reformas, que conllevaron a una subutilización de la capacidad

productiva, un creciente desempleo y un deterioro del salario, entre

otros males.

Los sucesos descritos anteriormente fueron conocidos

como la “crisis de la deuda”, y fueron el resultado de una deuda externa

con la banca privada. Debido a la sucesión de medidas mal escogidas,

este primer período de reformas se conoció como la “década perdida”,

como muchos suelen llamarla, gracias a sus logros insatisfactorios.

ii. Entorno Económico en el Marco de Reformas

Estructurales:

El desempeño económico luego de la crisis de la deuda

también fue altamente insatisfactorio, debido en gran parte a los

modelos de sustitución de importaciones adoptados en los ‘60. Esta

estrategia de reforma contrastaba con los esfuerzos chilenos y del

sudeste Asiático de promoción de exportaciones del momento.

Los bajos niveles de formación de capital, la subutilización de la

capacidad productiva y la baja producción, provocaron una esperada caída

en la productividad en los ‘80. Esta recesión se profundizó aun más,

debido a una crisis financiera, el empeoramiento de los términos de

intercambio y la reducción de la demanda, resultando en una drástica

caída del PIB, un deterioro de la distribución del ingreso y una

creciente pobreza. Por ende, luego de los ‘80s, había la necesidad de

una redefinición de las políticas económicas en sintonía con una

propuesta de desarrollo coherente.

Como se mencionó anteriormente, Chile se convirtió en la excepción al

emprender dos procesos de reforma: el primero entre 1974 y 1979, y el

segundo en los ‘80. La primera reforma comprendía ajustes en la política

comercial, eliminando barreras no-arancelarias, reduciendo aranceles y

unificando el tipo de cambio. Las exportaciones no-tradicionales fueron

promovidas, se protegieron las industrias de promoción de importaciones,

se apreció el tipo de cambio, entraron grandes flujos de inversión

foránea y se aplicó un arancel uniforme del 10%.

Las segundas reformas en 1982 corrigieron los efectos no deseados de una

apreciación, un incremento de importaciones y desequilibrios en la

balanza de pagos. Un shock externo triple (aumento de las tasas de

interés, caída de los precios internacionales de cobre – la principal

exportación de Chile –, y una suspensión del crédito foráneo)

presionaron a favor de una política comercial más flexible. Dicha

política comprendía el uso de márgenes anti-dumping, un sistema de

bandas de precio agrícolas alineadas a estándares internacionales, y un

ajuste del sistema de pagos drawback.

iii. Evolución de las Reformas en América Latina:

Evaluando los Ajustes:

Suramérica fue sometida a una serie de reformas desde

los ‘80. El resultado no ha sido satisfactorio, debido a la creciente

inestabilidad, pobres condiciones socio-económicas, y una historia de

crisis cíclicas. En los ‘90, las reformas fueron rediseñadas para

favorecer la estabilidad macroeconómica. En particular, se tomaron

medidas para reducir el gasto gubernamental, promover el ahorro,

controlar la inflación (a niveles de un dígito), mantener las reservas

internacionales, y promover las exportaciones. A pesar de este enfoque

más cualitativo en comparición con la primera ola de reformas

neo-liberalistas, las consideraciones no económicas como la reforma

judicial, la seguridad social y la educación fueron dejadas por fuera.

Por ende, el resultado ha sido un desequilibrio generalizado, donde el

logro de algunas metas y el rezago de otras ha generado aun más

inestabilidad. El corregir los efectos no deseados de las reformas,

mientras se busca la equidad, el desarrollo social y la democracia, se

ha convertido en necesidad.

Las pobres reformas también provocaron una subutilización de la

capacidad productiva, una creciente vulnerabilidad a shocks externos y

políticas macroeconómicas insostenibles. La inestabilidad ha sido

distributiva, afectando en especial a los más vulnerables, ya que los

sectores con mayores recursos han sabido ajustarse a las recesiones al

buscar beneficiarse de los períodos de crecimiento.

Una propuesta alternativa a las reformas existentes es la creación de

una economía de mercado, que buscan un sano equilibrio entre el

funcionamiento del mercado y la gestión del Estado. Sin embargo, el

diseño de políticas públicas bajo la CEPAL ha evitado un acercamiento a

las políticas de corte neo-liberalistas, ya que se argumenta que el

impacto de la liberalización sobre los sectores más vulnerables sería

demasiado dañino en ausencia de una mayor intervención del Estado.

En cambio, las reformas bajo la CEPAL proponen un “neo-estructuralismo”3,

el cual toma en cuenta el funcionamiento del mercado y su interrelación

con agentes económicos, buscando un equilibrio múltiple. Los recursos

son orientados hacia la formación de capital físico y humano, donde la

inversión a largo plazo juega un papel estelar. Esta visión es un cambio

radical del modelo tradicional de industrialización por sustitución de

importación (ISI).

El nuevo enfoque se centra en una estrategia de

crecimiento basada en la promoción de las exportaciones, tomando en

cuenta las experiencias de Chile y el Sureste Asiático. Sin embargo, la

competitividad internacional no sólo representa un reto económico, donde

se busca un tipo de cambio estable; acceso a insumos, tamaño y

penetración del mercado, y la producción de nuevos bienes, entre otros.

El apoyo institucional hacia las actividades de exportación ( en forma

de financiamiento, generación de la capacidad, promoción, etc.) también

es un componente crucial para desarrollar el potencial competitivo de

las exportaciones no tradicionales.

b. Una Vista Retrospectiva sobre el Marco

Institucional Regional 4

i. Evolución del Proceso de Integración:

1) La Asociación Latinoamericana de Integración

(ALADI)

Uno de los primeros intentos de integración fue la

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la cual se originó

de una serie de conferencias interestatales bajo el patrocinio de la

CEPAL entre 1959 y 1960. Establecida por el Tratado de Montevideo

(1960), su objetivo era la creación de un mercado común latinoamericano,

comenzando por un ALC, gradualmente eliminando aranceles, y

eventualmente convirtiéndose en una unión aduanera.

A pesar de los esfuerzos, los retrasos en la implementación y las

disparidades entre los miembros rápidamente convirtieron la ALALC en un

fracaso. La mayoría de los miembros de la ALALC sentían que su

integración sólo beneficiaba un subgrupo de países, siendo éstos

Argentina, Brasil y México. Esto provocó un descontento generalizado y

existía poca disposición para cooperar. Adicionalmente, una creciente

inestabilidad política, la falta de liderazgo colectivo y la ausencia de

una alternativa al proceso retrasó la institucionalización y

legitimación de este proyecto regional.

En 1980, la ALALC fue relanzada como la Asociación Latinoamericana de

Integración (ALADI)5; como respuesta al intento fallido anterior. Esta

nueva institución tomó en cuenta las limitaciones anteriores, relajando

el esquema de implementación, mientras mantenía el objetivo de crear un

mercado común. Entre sus metas, estaba la diversificación de la

producción, los destinos y orígenes del comercio, así como el

fortalecimiento de la democracia y el aumento de su poder de negociación

internacional.

En décadas pasadas, los miembros de la ALADI han firmado más de 80

acuerdos (tanto bilaterales como subregionales) en diversas áreas, como

en materia de comercio, turismo y transporte. Sin embargo, no fue sino

hasta los 90 que una “nueva generación” de acuerdos se hizo prolífica,

forjando el camino hacia una ALC entre sus miembros para 2005.

Actualmente, existen 11 acuerdos de “nueva generación”, incluyendo 2

uniones aduaneras y 9 ALCs que buscan una mayor liberalización,

cooperación y complementación económica como sus objetivos centrales.

Estos acuerdos se caracterizan principalmente por:

- La eliminación de barreras no arancelarias entre los

países miembro

- Reglas comerciales comunes (por ejemplo: reglas de

origen, salvaguardias y solución de controversias)

- La adopción formal de las normas de la OMC sobre

asuntos de comercio regional

- Una política comercial regional

- Normas comunes en materia de inversión, integración

física, cooperación energética, transporte y comunicaciones, propiedad

intelectual, turismo y otros

Estos acuerdos de nueva generación amplían y

profundizan la integración como nunca antes. Además, han sido

reconocidos formalmente en declaraciones y decisiones oficiales de los

miembros, recibiendo reconocimiento y apoyo. Los miembros también han

manifestado su voluntad renovada de buscar el desarrollo a través de la

integración, en concordancia con los compromisos de la OMC y el ALCA.

2) La Comunidad Andina de Naciones (CAN)

El Pacto Andino se origina en el Acuerdo de Cartagena

(1969), bajo los auspicios de la ALALC, buscando integrar a los países

andinos en un sólo mercado. Posteriormente en 1982, se convirtió en la

Comunidad Andina de Naciones (CAN), una unión aduanera subregional de 5

países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El

principal motivo de creación de la CAN fueron las disparidades entre los

signatarios de la ALALC, anteriormente descritas.

Bajo el principal objetivo de convertir a la región en competitiva

dentro del mercado mundial, el alcanzar el pleno empleo y lograr niveles

de bienestar, la CAN ha tratado de reducir su dependencia y

vulnerabilidad hacia el resto del mundo, y en particular con respecto a

los países industrializados. Sus principales logros han sido la creación

de un Arancel Externo Común (AEC), una clasificación arancelaria común

(NABANDINA) y un sistema de reglas de origen.

La CAN representa una ALC entre 4 de sus miembros, y prevé una

integración completamente para el 2005. Existe un sistema de

preferencias generalizado que favorece a los miembros menos

desarrollados (i.e. Bolivia y Ecuador). Las actuales perspectivas de la

CAN se pueden resumir como las siguientes:

- Integración física, de la comunicación y del transporte

- Perfeccionamiento del Sistema Andino de Precios

- Liberalización del sector servicios para el 2005

- Harmonización de las políticas macroeconómicas

- Salvaguardias comunes hacia terceros países

- Ampliación de las relaciones exteriores, con una

profundización en el enfoque regional y su adaptáción al proceso de

globalización

3) El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN)

El TLCAN fue creado en 1995, y es el primer ALC en el

hemisferio donde países desarrollados y en desarrollo comparten un

mercado común. Además de promover el libre comercio y la inversión en la

región, también considera la competencia justa, protección de la

propiedad intelectual, la solución de controversias, la cooperación

regional y multilateral, leyes ambientales y regulaciones sobre derechos

laborales.

El acuerdo incluye un conjunto de reglas extensas sobre bienes,

servicios, comercio y aranceles, acceso a mercados, reglas de origen y

estándares técnicos, sanitarios y fitosanitarios, medidas de

antidumping, cuotas compensatorias y salvaguardias comunes, entre otros.

Además, inversiones, telecomunicaciones, compras del sector público,

derechos de propiedad intelectual y solución de controversias también

forman parte del TLCAN. El acuerdo es muy extenso y su implementación ha

resultado ser exitosa, considerando que el comercio y las inversiones

entre sus miembros se han más que duplicado en los últimos en los

últimos 9 años, y también ha aumentando significativamente con el resto

del mundo.

México, como parte de esta iniciativa, se ha beneficiado inmensamente de

su membresía, mejorando su situación económica a través de una seria de

reformas. Entre sus principales logros macroeconómicos están la caída de

la inflación, unas tasas de interés y tipo de cambio estables, un

crecimiento sostenido, mayores niveles de empleo y un sector público más

eficiente.

Las implicaciones para el resto de la región también han sido muy

importantes. Por primera vez, un país en desarrollo puede ver a sus

socios comerciales desarrollados bajo las mismas condiciones en un ALC.

El TLCAN también a permitido una institucionalización de reformas

permanentes y de cambio permanente. Esto ha tenido un considerable

impacto en el diseño de una serie de ALCs de “nueva generación”, así

como en los acuerdos bilaterales de comercio, y ha traído nuevas

consideraciones sobre el rebalanceo de poder en las negociaciones

multilaterales de comercio en la OMC

Sin embargo, la iniciativa está lejos de su culminación. Aun existen

varios temas esperando ser incorporados. Consideraciones de índole

doméstico, como la pobreza y la inclusión social, necesitan ser

tratados. Además, el sistema de impuestos, los sectores de energía y

telecomunicaciones esperan una reforma en México.

4) El Grupo de los 3 (G-3)

6

El G-3 es un ALC entre Colombia, México y Venezuela,

que entró en vigor en 1995. Sus orígenes datan desde el antiguo “Grupo

Contadora”, que dio pie a este acuerdo permanente, durante la V

Conferencia Ministerial de los países de Centro América, la Comunidad

Europea y los países integrantes del Grupo Contadora, en 1989.

La estructura organizacional del G-3 consiste de una Secretaría

Pro-Témpore (SPT), dedicada a la coordinación de las actividades del

Grupo, siendo rotada cada dos años entre los 3 miembros. Además, existen

los Grupos de Alto Nivel (GAN), en materia de: Comercio, Ciencia y

Tecnología, Energía, Telecomunicaciones, Transporte, Finanzas, Turismo,

Cultura, Medio Ambiente, Pesca y Acuicultura y Cooperación con los

países de Centro América y el Caribe, Educación y Prevención y Atención

de desastres y calamidades.

Entre los principales objetivos está la promoción de complementariedades

económicas y la cooperación. En particular, en el campo de las

inversiones, las metas del GAN de Finanzas7 son: i) el intercambio de

información sobre mecanismo bilaterales de financiamiento, ii) la

identificación de actividades que mejor puedan beneficiarse de mecanismo

subregionales y regionales de financiamiento, iii) la búsqueda de

oportunidades conjuntas de inversión entre los miembros, iv) el

facilitar y promover la integración andina, caribeña y centroamericana,

v) el establecimiento de un programa hacendario-financiero de

cooperación para el análisis e intercambio de información, vi) la

creación de un programa de información sobre las licitaciones públicas

para proyectos de desarrollo conjuntos, y vii) el apoyo a programas de a

cooperación energética desarrollados por el GAN de Energía.

El acuerdo busca un confiable y amplio acceso de mercados a través de

una gradual eliminación de aranceles, mientras que reconoce la

existencia de sectores sensibles en cada país. Además, establece

disciplinas sobre las medidas que buscan proteger la salud y la vida

humana, vegetal y animal, sin erigir barreras al comercio. También

contiene un mecanismo de solución de controversias y cubre prácticas

desleales. El acuerdo incluye una cláusula de accesión, permitiendo la

entrada de nuevos miembros latinoamericanos.

ii. Iniciativas Actuales en la Región:

En el ALADI, los acuerdos de nueva generación han

comprometido a los miembros a integrarse en diversos campos. Bajo este

enfoque de integración ampliada y profunda, la iniciativa actual busca

desarrollar proyectos para la conexión nacional de redes de

infraestructura, como por ejemplo en materia de energía, transporte y

comunicaciones y la explotación de recursos naturales.

La creación de nuevos espacios urbanos, económicos, rurales y mineros

también está prevista, así como la promoción de iniciativas de corte

económico y social de parte del empresariado privado, que incluya a la

sociedad civil. Además, una total liberalización comercial está prevista

para el 2005, donde el 94% de los ítems arancelarios del comercio de la

región estarán completamente desgravados.

Otra importante iniciativa de integración existe entre la CAN y

Mercosur. Los miembros de ambas instituciones son signatarios de la

ALADI, lo cual significa que la unificación de ambos mercados comunes en

un mercado único es un paso natural a tomar. El objetivo de esta

iniciativa es expandir estas uniones aduaneras, al darles el impacto de

una extensión de mercado, ya que Mercosur y la CAN son el segundo y

tercer mercado más importantes del hemisferio después del TLCAN.

Con respecto al TLCAN, los puntos en discusión son: un sistema de

control fronterizo; una creciente coordinación en las políticas

macroeconómicas (fiscal, monetaria, tipo de cambio e inflación); un

único sistema de administración de la unión aduanera; una mayor

coordinación en la política de competencia; el enfoque de un mercado

único en materia de comunicación, transporte y energía; mayor

harmonización de los estándares sanitarios y fitosanitarios; innovación

y tecnología; y desarrollo regional, entre otros.

El G-3 fue recientemente relanzado, en una cumbre sostenida en Caracas

en abril de 2001. Allí se acordó fortalecer la institución a través de 4

acciones: i) incrementar los esfuerzos para profundizar los compromisos,

ii) revisar la agenda comercial del Grupo, iii) involucrar al

empresariado a informar sobre avances de las reuniones presidenciales, y

iv) promover el uso de oportunidades trilaterales de complementación

económica para las PYMES. Además, el Grupo de Alto Nivel sobre Finanzas

reconoció que reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso

son objetivos primarios, que necesitan la implementación de programas

dirigidos a los pobres y a elevar el capital humano. Un fondo de

cooperación para estos temas fue aprobado en conjunto con el BID y la

CAF.

Finalmente, el principal proyecto de integración es el ALCA, el cual fue

creado durante la Segunda Cumbre Presidencial de las Américas en Chile,

en marzo de 1998. Es un proyecto hemisférico buscando establecer un área

de libre comercio entre 34 países8

para el 2005. Es probable que la ALCA absorba todos los acuerdos y

grupos existentes en América Latina y el Caribe. El proceso requiere de

un compromiso político en diversas áreas como la inversión, acceso de

mercados, servicios, compras gubernamentales, solución de controversias,

agricultura, propiedad intelectual, subsidios, antidumping, derechos

compensatorios y competencia. Para poder materializarse, los

participantes deben buscar una convergencia en sus posiciones sobre

desempeño macroeconómico, infraestructura, distribución del ingreso,

reglas comerciales, propiedad intelectual, mercados capitales, niveles

de pobreza y desempleo, entre otros temas.

c. El Rol de la Integración Regional:

Motivaciones y Alcance

Han habido muchas razones a favor del regionalismo en

Suramérica. Algunos enfoques han cambiado con el tiempo, como resultado

de la naturaleza evolutiva de los proyectos de integración. Los

siguientes son los principales argumentos económicos y políticos que

conducen las políticas de integración hoy por hoy, y que tendrán peso en

las posiciones regionales asumidas en las negociaciones del ALCA.

Es importante enfatizar desde un principio que el

proceso de reformas chilena, aunque ha sido una inspiración en los ‘90,

nunca fue visto como una alternativa a las reformas de los ’80, debido a

su componente de liberalización unilateral.9

Suramérica buscaba la integración regional desde los ’60, y existía el

compromiso formal y tradición histórica10

de buscar el desarrollo bajo el manto de regionalismo.

El regionalismo ha sido redefinido en las últimas dos

décadas, en parte por la evolución institucional descrita anteriormente,

pero también debido a cambios en las principales líneas de pensamiento y

la situación de la economía mundial. Las naciones de Suramérica ven a la

integración como un proceso que va más allá de la liberalización

económica; es un elemento crucial de sus políticas de desarrollo,

posiciones políticas y objetivos sociales.

Un factor de peso a favor de la integración ha sido el

Milagro Asiático. El dinamismo de las economías asiáticas ha

provocado un vuelco en las principales líneas de pensamiento económico,

y ha sido vista como la fórmula de industrialización para la manufactura

de exportación, permitiendo reducir los niveles de protección al

comercio. El enfoque asiático consistió en proveer a la industria

nacional local y exportadora con los mismos incentivos, dentro de un

mismo sector. También existían diferentes niveles de incentivos para

diferentes industrias (como por ejemplo las industrias maduras y las

industrias incipientes), y había flexibilidad al aplicar políticas

temporales de promoción para el alcance de metas específicas.

Considerado menos drástico que el enfoque de la

economía de mercado, este enfoque de liberalización gradual permitía la

reconversión industrial y evitaba la destrucción de la capacidad

instalada, lo cual coincidía con los objetivos de los miembros de la

ALADI, requiriendo un esfuerzo concertado debido a las debilidades

individuales.

Un mayor acceso de mercado y la eliminación de

barreras al comercio fueron unas de las principales razones

económicas para emprender la integración. La mayoría de los países

suramericanos tenían mercados de consumo altamente protegidos bajo el

modelo de sustitución de importaciones, limitando el desarrollo

industrial y la ampliación de las dimensiones de sus mercados naturales

y geográficamente cercanos. El deseo de erradicar aranceles, así como

otras barreras arancelarias entre los países era visto como paso crucial

para la creación de un mercado interno, mientras se mantenían los

aranceles sobre las exportaciones de socios comerciales fuera de los

acuerdos.

Este incremento del tamaño de mercado permitió un uso

más eficiente de recursos, una mayor especialización y mayores niveles

de competitividad. Las economías de escale son viables cuando las

empresas tienen la capacidad de reducir sus costos promedio totales al

incrementar su tamaño. Visto en conjunto, los beneficios del acceso a

mercados, y el aumento en la competitividad también atraen mayores

inversiones, fomentan el desarrollo y pueden generar mayores niveles de

bienestar.

Otros proyectos de integración, como por ejemplo

la Unión Europea y el TLCAN, también han demostrado ser importantes

catalizadores del proceso de integración en la región. El éxito palpable

de estos dos proyectos en términos de crecimiento económico y

estabilidad, coordinación política y bienestar social, han sido

sumamente atractivos.

Los beneficios de negociar en bloque a escala regional,

hemisférica o mundial también han sido impulso inspirador. Además del

beneficio de un apalancamiento en la influencia regional, también ayuda

a disminuir las vulnerabilidades en las relaciones comerciales con

terceros países. Un mayor poder negociador como grupo puede

ayudar a cada uno de los países a alcanzar metas que individualmente no

pudiesen ser logradas.

Otra importante preocupación ha sido las repetidas

crisis financieras en los ‘9011,

y su impacto desestabilizador sobre la región. Las crisis tienen efectos

devastadores. Una acción en conjunto puede ayudar a superar dichas

situaciones bajo mejores condiciones, reduciendo el riesgo de mayor

vulnerabilidad a shocks externos.

Un mercado integrado puede tener efectos positivos

(“spillovers”) en otras áreas ya que los costos son relativamente

menores por la ausencia de barreras, promoviendo la cooperación entre

sus miembros. La integración económica siempre ha sido vista en el

contexto de un mayor esfuerzo regional en América Latina, y la

cooperación en áreas como la inversión, educación y transferencia

tecnológica han sido incluida en el marco existente.

Habiendo dicho esto, el rol de la globalización

ha sido fundamental para la integración en América Latina. Este proceso

ha motivado a los países a buscar una articulación bilateral y regional,

a través de acuerdos de integración, para garantizar una participación

efectiva en la economía mundial. Prueba de esto es el renacimiento

actual de los esfuerzos de integración entre la CAN y el Mercosur, como

se mencionó anteriormente. El ALCA en si mismo es otro ejemplo, y se

argumenta que podría ser una respuesta de “rebalanceo” hacia el diseño

del nuevo orden económico mundial, con un liderazgo tripartito

compartido entre la UE, China ó Japón, y los Estados Unidos, donde un

mundo regionalmente fragmentado gira entorno a estos centros.12

Aunque la integración latinoamericana es vista como una

opción para el logro de objetivos nacionales y regionales, los

resultados no han sido satisfactorios. Los argumentos en contra de la

integración, basados en los enfoques políticos y el corto alcance de

los esfuerzos pasados también determinan las formas del

regionalismo.

Primero, el objetivo de una unión aduanera en la CAN ha

resultado en la creación de un bloque preferencial en la práctica. La

falta de coordinación de las políticas macroeconómicas es

vista como una de las principales razones. Luego de más de 20 años de

existencia, únicamente Colombia, Venezuela y más recientemente Ecuador,

tienen un Arancel Externo Común (AEC), y aun existen prácticas adversas

diferentes hacia el comercio.

Segundo, la modernización y coordinación de las

aduanas nacionales han sido lentas. La falta de voluntad de parte de

los miembros de la CAN de implementar el sistema de aranceles

armonizados, de aplicar un sistema efectivo para la recolección de

derechos arancelarios, el facilitar la documentación del comercio

exterior (i.e. a través de un “Documento Único de Aduanas”, por ejemplo)

y eliminar las barreras a la movilización de factores que aun persisten.

Estos son los principales impedimentos, donde las dificultades técnicas,

administrativas, de transporte y otras barreras son comunes.

La situación revela la presencia de diversas medidas

proteccionistas, en vez de políticas industriales que promueven la

competitividad y productividad en la región. Esto reduce las

oportunidades de captura de externalidades positivas y su efecto sobre

sectores vinculados en cualquier modelo de integración, aun más si no se

desarrollan economías de escala debido a la brecha tecnológica y la

falta de motivación empresarial.

El superar las asimetrías y crear condiciones

favorables para la competencia también es un reto mayor. Las

diferencias en los niveles de industrialización entre los miembros

es una preocupación que puede debilitar la coordinación, como se observó

en el ALALC, donde los miembros se rehusaron de cooperar ya que sólo los

más ricos y competitivos se beneficiaron de un mercado integrado, a

costa de los menos desarrollados.

Las asimetrías también son evidentes en el ámbito

doméstico. El costo de la liberalización comercial, es llevado por los

sectores ineficientes que son incapaces de competir con las industrias

foráneas, una vez que el mercado doméstico es abierto al comercio. Sin

embargo, estos potenciales sectores “perdedores” cuentan con el apoyo de

poderosos grupos de interés y de un fuerte apalancamiento político en

el proceso de toma de decisiones nacional, modelando así las

decisiones políticas del país, y por ende los resultados de la

integración.

En general, a pesar de la falta de coordinación y de

los problemas inherentes, la región aun trabaja hacia una mayor

integración. Una unión aduanera per se no garantiza una mayor

eficiencia y competitividad, es un medio para el logro de objetivos de

desarrollo y crecimiento, si es implementada correctamente.

II. TRATAMIENTO LEGAL DE LA

IED EN LA REGIÓN

a. Evolución del Tratamiento Legal en las Américas

El tratamiento legal de la inversión extranjera directa

(IED) en el hemisferio occidental ha evolucionado considerablemente en

las últimas dos décadas. A partir de los ’80, toda una serie de acuerdos

bilaterales de inversión (ABIs) ofreciendo protección a las inversiones

e inversores, así como incentivos, entraron en vigor. Iniciativas

regionales, como las áreas de libre comercio (ALCs), también han ido

incorporando secciones sobre inversiones de manera gradual, buscando

regular y atraer mayores flujos, como fue el caso de las Decisiones 291

y 292 de la CAN, el TLCAN y el G-3.

La década también evidenció una promulgación de leyes y medidas de

inversión en muchos países, como respuesta a diferentes fuerzas.

Primero, había una necesidad creciente de financiamiento externo, como

fue mencionado en el Capítulo I, ya que los sistemas locales de

financiamiento estaban subdesarrollados, o no tenían suficiente capital

para invertir en muchos de los ambiciosos proyectos de desarrollo

nacionales. Segundo, existía una falta de confianza de parte de los

prestamistas internacionales tradicionales debido a la crisis de la

deuda, por lo que requería de fuentes alternativas de financiamiento.

Tercero, el cambio en el diseño de las políticas incrementó la

relevancia de las inversiones en las estrategias de desarrollo.

Finalmente, un elemento que eclipsó todo el marco legal en muchos países

fue la creación de la OMC, y con ella, el nuevo conjunto de obligaciones

emergentes de los acuerdos multilaterales del AMIC, el AGCS y el ADPIC.

El presente capítulo se enfoca en algunos de los instrumentos más

relevantes en materia de inversiones en la Américas. Las Decisiones 291

y 292 de la CAN, el Capítulo 11 del TLCAN, el Capítulo XVII del G-3, y

el AMIC y AGCS de la OMC son estudiados cuidadosamente, al analizar su

enfoque sobre aspectos como el alcance, trato, admisión, transferencias,

expropiación y solución de controversias.

Más adelante los aspectos analizados en este capítulo serán utilizados

como elementos de comparación analítica en el siguiente capítulo, al

evaluar el nivel de protección de la inversión del ALCA, y sus

implicaciones sobre las políticas de los países del hemisferio.

b. Mecanismos Regionales

i. La Comunidad Andina: Decisiones 291, 292 y 344

La CAN tiene tres instrumentos legales que regulan la

inversión extranjera a saber: las Decisiones 291, 292 y 486 (ex. ante

344). Una vez adoptadas a nivel comunitario, estas se vuelven

inmediatamente efectivas, formando parte de la legislación nacional y

siendo completamente vinculantes.

La Decisión 29113 es el Régimen Común de

Tratamientos a los Capitales extranjeros y sobre Marcas, Patentes,

Licencias y Regalías. Adoptado en 1991, este es el principal instrumento

legal cubriendo la inversión extranjera a nivel subregional.

Buscando armonizar el régimen de inversiones de la

Comunidad, la Decisión tiene 5 capítulos divididos en 18 artículos,

versando sobre definiciones, derechos y obligaciones de los

inversionistas extranjeros, organismos nacionales competentes,

importación de la tecnología y tratamiento de las inversiones

consideradas capital neutro.

Ámbito de Aplicación:

Antes de establecer el alcance y objeto de aplicación,

la Decisión define la terminología utilizada en el texto, como ha de ser

aplicada e interpretada en el régimen. Por ende, el Artículo 1, da

definiciones precisas de inversión extranjera directa, inversión

nacional y subregional; inversionista nacional, subregional y

extranjero; empresas nacionales, mixtas y extranjeras; capital neutro;

reinversión, país receptor, Comisión, Junta, y país miembro.

La definición de Inversión Extranjera Directa (IED) es

muy amplia, y cubre las inversiones provenientes de personas naturales o

legales foráneas, ya sea en la forma de capital, o de bienes físicos o

tangibles. La definición también provee una lista no exhaustiva de

bienes considerados como IED.14 Además, incluye otros dos

tipos de inversión, siempre y cuando estos sean considerados en la

legislación nacional de los miembros. El primer tipo es la inversión

efectuada en moneda nacional proveniente de recursos destinados a la

repatriación, y la reinversión. El segundo tipo se refiere a una

contribución tecnológica intangible, como por ejemplo “... marcas,

modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos

patentados o no patentados, que puedan presentarse bajo la forma de

bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones.”15

Luego, existen tres definiciones de inversionista:

nacional, subregional y extranjero. Un inversionista nacional puede ser

el Estado o una persona natural o jurídica, de origen nacional o

extranjero. En el caso de ser extranjero, el requisito necesario para

ser considerado inversionista nacional, es que se resida en uno de los

países miembros por un período no menor a un año, y que además no

transfieran el capital o las utilidades producto de su inversión, una

vez que se le ha notificado al organismo nacional competente. Los

inversores subregionales reciben el mismo trato que los nacionales,

siendo éstos nacionales de uno de los países miembro de la CAN. Los

inversores extranjeros, por otro lado, son definidos como los dueños de

la inversión extranjera, y están sujetos a las condiciones establecidas

en el Artículo 1, para recibir el trato conferido a los inversionistas

nacionales o subregionales.

La definición además establece el nivel de trato nacional sobre la base

del origen, otorgando a las inversiones subregionales el mismo trato que

el de la inversión nacional, y brinda la posibilidad de un trato no

menos favorable a la inversión extranjera, sujeto al cumplimiento de

ciertos requisitos. De esta forma, el inversionista extranjero puede ser

tratado como inversionista nacional y subregional, al ser exonerados por

el organismo nacional competente, ó si sus contribuciones son generadas

dentro de uno de los países miembro. La Decisión seguidamente establece

los mismos derechos y obligaciones para inversionistas extranjeros y

nacionales, reflejando el principio de trato nacional, pero a su vez

permite excepciones en el trato si están previstas en la legislación

nacional de los países miembro..

Como en el caso de los inversionistas, existe una

categorización de tres tipos de empresa, a saber: Empresas nacionales,

mixtas o de capital foráneo. Una empresa nacional se define como una

empresa establecida en el país receptor, con más del 80% del capital en

manos de inversionistas nacionales, siempre y cuando dicho capital se

refleje sobre “... la dirección técnica, financiera, administrativa y

comercial...”16 de la compañía, a juicio del organismo nacional

competente. Una empresa mixta tiene dos variantes. Por un lado, es una

empresa con el 51-80% del capital constitutivo en manos de nacionales,

que como en el caso de la empresa nacional, se vea reflejado en la

dirección de la empresa, ó en segunda instancia, es un ente paraestatal

o una empresa del Estado17

con un mínimo del 30% de capital, y la “capacidad determinante” en

materia de decisiones fundamentales para la empresa, a juicio del

organismo nacional competente. Finalmente, una empresa extranjera es una

compañía establecida en uno de los países receptores donde los

inversores nacionales tengan menos del 51% de capital ó, teniendo una

porción mayor de capital, ésta no se vea reflejada en la dirección de la

empresa, bajo el criterio del organismo nacional competente.

El capital neutro es definido como la inversión

proveniente de instituciones financieras internacionales públicas, a las

que los miembros pertenecen, y es tratado exhaustivamente en el Capítulo

V y en el anexo de la Decisión. Este tipo de capital queda fuera del

cálculo de los aportes que determinan si las empresas son nacionales,

mixtas o extranjeras. Los aportes provenientes del Fondo de la

Corporación Andina de Fomento son considerados como inversión nacional,

ya que dicha organización es el pilar financiero de la Comunidad Andina

y dicho Fondo es financiado por sus miembros.18

Admisión:

El único requisito de admisión es el registro de la

inversión extranjera. A fines de asegurar el cumplimiento, el Capítulo

III prevé la designación de un organismo (u organismos) nacional

competente responsable del registro19 , la exoneración de obligaciones a

inversionistas extranjeros y certificados de inversión y de

clasificación del inversor. Esto ha permitido eliminar costos de

transacción considerables, ya que antes de la aprobación de dicha

Decisión, las inversiones frecuentemente estaban sometidas a un

procedimiento de autorización efectuado por las autoridades nacionales,

altamente oneroso y lento.

La Decisión además establece la obligación de registro de excedentes de

inversión, ventas de acciones, la reinversión y toda clase de capital

bajo la forma de la suma de la inversión inicial, los incrementos y las

reinversiones, tras restar las pérdidas netas. El capital accionario ha

de ser registrado reflejando acciones nominativas.

Trato:

El segundo capítulo versa sobre derechos y

obligaciones, y brinda los mismos derechos y obligaciones a

inversionistas nacionales y foráneos, a menos que la legislación

nacional disponga de forma distinta. También se incluyen disposiciones

para un trato preferencial, basadas en requerimientos de origen de los

bienes producidos por empresas nacionales, mixtas o extranjeras, según

lo estipulado por el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.

Esto representa un incentivo considerable, ya que anteriormente las

empresas extranjeras debían convertirse en empresas nacionales o mixtas

para poder beneficiarse de este programa.

La tecnología recibe un trato distinto, según lo establecido en el

Capítulo IV, en su Artículo 12:

“Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de

servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás contratos

tecnológicos de acuerdo con las respectivas legislaciones de los Países

Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del

respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva

de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades

probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología, u otras

formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología

importada.”

Por ende, no sólo la transferencia tecnológica esta sujeta al registro,

también es evaluada en términos de su contribución efectiva. El artículo

13 además contiene requisitos de desempeño para los contratos de

importación de tecnología, como cláusulas conteniendo información sobre

la nacionalidad y residencia de las partes, el valor de las partes y

modalidades de la transferencia, y el período efectivo del contrato.

Las condicionantes que no deben ser parte de los

contratos de transferencia tecnológica también son listadas en el

Artículo 14, con obligaciones de las partes. Estas consisten en

cláusulas, que exigen: una fuente de suministro exclusiva; fijación de

precios; restricciones sobre el volumen y la estructura de producción;

opciones de compra favoreciendo al proveedor; prohibiciones del uso de

tecnologías competidoras; obligaciones de transferencia de cualquiera de

las invenciones o mejoramientos tecnológicos a los proveedores, y el

pago de regalías al dueño de patentes ó marcas expiradas, entre otras.

Además, las prohibiciones de exportación sobre productos que utilizan la

importación tecnológica están prohibidas. Estas medidas protegen en

contra de prácticas anti-competitivas relacionadas al comercio

subregional e internacional.

La suspensión de dichas prohibiciones serán determinadas por el

organismo nacional competente, en concordancia con los objetivos de la

decisión, según lo establece el preámbulo: “…en la búsqueda de una mayor

eficiencia y competitividad de sus economías, mediante la liberalización

y apertura al comercio y la inversión internacional … ”. Cabe destacar

que estas prohibiciones sobre prácticas restrictivas de negocios

protegen a la parte local, al establecer obligaciones que limitan el

favorecimiento de intereses de la parte extranjera en el contenido del

contrato.

Transferencias:

El artículo 4 establece el derecho de transferencia

sobre las ganancias netas procedentes de una inversión extranjera

directa en moneda libremente convertible, y el Artículo 5 contiene el

derecho de repatriar el capital procedente de la venta de “acciones,

participación o derechos”. De esta forma, la Decisión elimina

restricciones a la transferencia y cubre los riesgos de cambio y

transferencia.

Expropiación:

La Decisión no ofrece medidas sobre la expropiación,

dejando este tema a la discreción de la regulación y los procedimientos

nacionales en los países miembro.

Solución de Controversias:

En el caso de desacuerdos, las disposiciones existentes

en la legislación nacional serán utilizadas en la solución de disputas.

Por ende, no existe un mecanismo de resolución de disputas de inversión

en la CAN. Además, no existe mención sobre la alternativa de acudir a

los mecanismos internacionales de solución de controversias, como por

ejemplo el Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a

Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (Convenio de

CIADI), a pesar de que todos los miembros de la CAN son signatarios de

dicho mecanismo y pueden hacer uso de estos procedimientos de arbitraje

cuando surja una disputa.

La Decisión 29220

establece un Régimen Uniforme para Empresas Multinacionales Andinas

(EMAs). Aunque no es tan amplia como la Decisión 291, esta Decisión

trata específicamente con inversiones bajo la variante de presencia de

empresas filiales en los países miembro y ofrece una serie de incentivos

a las multinacionales que cumplan con requerimientos específicos. Al

hacerlo, indirectamente promueve la asociación de inversores de los

países miembro (y la ubicación de filiales extranjeras in situ, para

beneficiarse de las mismas condiciones), dadas las ventajas del trato de

inversionista nacional, el acceso a sectores reservados al Estado o a

empresas estatales, la transferencia de ganancias libres de gravámenes y

la repatriación de capitales.

La Decisión contiene 5 capítulos y 32 artículos, sobre

definiciones y requisitos, constitución y funcionamiento de las

empresas, tratamiento especial y disposiciones finales y transitorias.

Ámbito de Aplicación:

Una Empresa Multinacional Andina (EMA) se define en el

Artículo 1 como una empresa que está domiciliada en un país miembro, o

que ha resultado de una transformación o fusión en uno o varios de los

países miembro. Debe ser una sociedad anónima que incluya el término de

Empresa Multinacional Andina (o en su defecto, las iniciales “EMA”), y

está sujeta a las siguientes obligaciones:

-

El capital debe estar registrado en acciones,

confiriendo los mismo derechos y obligaciones a los accionistas.

-

Las contribuciones de los inversionistas nacionales

de dos o más Países Miembros deben representar al menos un 60% del

capital de la empresa. En el caso de que los aportes provengan de sólo

dos inversionistas originarios de los Países Miembro, la suma de sus

contribuciones no debe representar menos del 15% del capital por país.

En el caso de que hubiese inversionistas originarios de más de dos

Países Miembros, al menos dos de ellos deben contribuir con un mínimo

del 15% del capital individualmente.

-

Dichas empresas deben tener al menos un Director de

cada País Miembro, en representación de los inversionistas con aportes

superiores al 15%. De la misma forma, la mayoría subregional también

debe estar reflejada en el manejo de la empresa, bajo criterio del

organismo nacional competente.

-

El ejercicio del derecho de preferencia debe estar

garantizado a los accionistas de la EMA, en el estatuto social de la

empresa.

-

El valor nominal de las acciones debe estar definido

en la moneda nacional del país que sirva de domicilio de la EMA, ó en

otra moneda, sí así lo dispone la legislación nacional.

Las contribuciones de los inversionistas extranjeros o

subregionales deben efectuarse en moneda libremente convertible, o en

bienes físicos o tangibles21

originarios en cualquier país, con la excepción del país que sirva de

domicilio principal de la EMA. En el caso de aportes que puedan ser

repatriados (i.e. una reinversión), éstos deben efectuarse en moneda

nacional. A su vez, pueden efectuarse contribuciones tecnológicas

intangibles.

Las empresas que no existan bajo la forma de sociedades

anónimas y que deseen beneficiarse de régimen, pueden vender acciones a

un inversionista subregional, incrementar su capital ó fusionarte con

otras empresas nacionales mixtas. Deben respetar los requerimientos de

capital establecidos en el Artículo 1, y adaptar sus estatutos a la

Decisión 292, para convertirse en EMAs.

La Decisión también establece claramente que los temas

fuera de su ámbito de aplicación serán regulados por la legislación del

país que sirva de domicilio principal, y por la legislación del país

donde se establezca la relación y los actos jurídicos de la EMA.

Admisión:

Toda inversión debe estar registrada en moneda

libremente convertible ante el organismo nacional competente antes de

efectuarse la inversión, como lo establece los Artículos 4 y 13. La

persona jurídica estará sujeta a una determinación de su estatus

nacional por parte del organismo nacional competente, para recibir una

certificación que la califique de nacional.

Trato:

El Capítulo III se dedica al trato especial hacia las

EMAs. Dichas empresas son otorgadas un tratamiento no menos favorable

que las empresas nacionales. La inversión en una EMA es considerada

inversión nacional, y está sujeta a incentivos fiscales, impositivos y

regulatorios. Estos incentivos están claramente definidos en los

artículos 9 hasta el 19, y pueden resumirse de manera siguiente: (1)

trato nacional para compras del sector público, como la procura

gubernamental de bienes y servicios; (2) circulación libre de las

contribuciones al capital dentro de la subregion; (3) las contribuciones

en términos de bienes físicos o tangibles, que cumplan con las reglas

subregionales de origen, están exentas de gravámenes y restricciones;

(4) el acceso a esquemas promoción de exportaciones para las empresas

nacionales que se dediquen a la misma actividad económica, de acuerdo

con la legislación; (5) uso de sistemas especiales de importación y

exportación entre estados miembro, según lo estipule la legislación

nacional; (6) participación en industrias y sectores restringidos,

usualmente reservados a las empresas nacionales, de acuerdo a la

legislación nacional del miembro; (7) el establecimiento de sucursales

en cualquier miembro, aparte del país del principal domicilio,

permitiendo la transferencia de las ganancias netas en moneda libremente

convertible desde las sucursales al domicilio principal, sujeta a

impuestos; (8) mismo tratamiento de las empresas nacionales en el pago

de impuestos locales, de acuerdo a la actividad económica; (9) derecho a

transferir el total de las utilidades en moneda libremente convertible,

y (10) derecho de evitar la doble tributación, cuando un miembro

sirviendo de domicilio principal de una EMA no cobre impuestos sobre las

rentas y remesas resultantes de las utilidades obtenidas en sucursales

en otros países miembro, siempre que las EMAs y sus sucursales emitan

certificados de las utilidades netas luego del pago de impuestos, a ser

verificados por las Administraciones Nacionales de Impuesto.

Además, los miembros tienen la obligación de proveer

personal de origen subregional a las EMAs y sus sucursales, considerando

de tal forma al personal subregional como nacional (e indirectamente

fomentando la movilización de factores en la subregion). Con respecto al

movimiento de personas físicas, la Decisión permite la entrada y

permanencia de promotores, inversores y ejecutivos, durante el tiempo

que sea necesario para desarrollar funciones relacionadas a la

constitución y operación de una EMA. Las autoridades nacionales deben

emitir la documentación de entrada y residencia necesaria, una vez

verificado el estatus de dichas personas. Ambas obligaciones se

encuentran en los Artículos 21 y 22, respectivamente, y ofrecen

protección a las “actividades asociadas” de la IED, asegurando la

operación efectiva de las EMAs.

Finalmente, en el Artículo 26, los miembros se comprometen a estimular

la creación de EMAs, fomentando el desarrollo industrial en la región,

en línea con las modalidades de integración industrial de los acuerdos

de Cartagena.

Transferencias:

La transferencia de utilidades netas luego del pago

de impuestos está garantizada en moneda libremente convertible. Además,

existen incentivos relacionados a la transferencia que fueron

previamente descritos en la sección sobre trato.

Expropiación:

No hay disposiciones sobre la expropiación o

indemnización en el acuerdo. Según lo establecido en el Artículo 30, la

Decisión 291 y la normativa interna de cada país, regulan las EMAs. En

este sentido, las disputas que surjan a raíz de las inversiones

relacionadas con las EMAs, han de ser tratadas bajo las disposiciones de

la legislación nacional, como lo establece el Artículo 10 de la Decisión

291.

Solución de Controversias:

Como en el caso de la Decisión 291, no se dispone de un

mecanismo de solución de disputas. El artículo 28 sólo prevé la

aplicación de sanciones sobre las EMAs que violen las leyes de un

miembro o cometan una infracción. En tal caso, la empresa perderá sus

derechos de beneficiarse del presente régimen, y se aplican las medidas

legales del país. El Artículo 31 también enfatiza que un EMA debe basar

sus acciones sobre la debida consideración a la Decisión 291, así como

sobre las normas locales del país miembro.

La Decisión 344, fue recientemente reemplazada por

la Decisión 486. Establece un Régimen Común de Propiedad Industrial.

Aprobada por la Comisión en Octubre de 1993, ésta regula la emisión de

marcas y patentes, protege los secretos industriales y las

denominaciones de origen, entre otros. Con su adopción, los miembros

ajustaron sus leyes internas a estándares internacionales, como aquellos

contenidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Convención de

París. La Decisión también va más allá de las disposiciones

internacionales, ya que incorpora la protección sobre alimentos y

bebidas, microorganismo, procedimientos de la biotecnología y variedades

animales y vegetales.

La Decisión trata con los requisitos y procedimientos

para el registro de invenciones, patentes, modelos de utilidad,

licencias, denominaciones de origen, diseños industriales, marcas,

lemas, signos distintivos y nombres comerciales. Claramente establece

una complementariedad con las leyes nacionales, la creación de un

sistema de información comunitario, y el fortalecimiento del marco

institucional. Aunque los derechos y obligaciones están claramente

establecidos, las sanciones aún no han sido definidas y otros criterios

esperan ser incorporados, como la protección de diseños industriales de

vestimentas y las patentes farmacéuticas.

ii. TLCAN: El Capítulo 11

El TLCAN tiene todo un capítulo dedicado a la inversión

extranjera.22 El Capítulo 11

contiene 39 artículos divididos en 2 secciones, las cuales versan sobre

inversión y solución de controversias. Existen otras disposiciones

versando sobre aspectos de vinculados a la inversión, como por ejemplo

servicios financieros en el Capítulo 14, competencia, monopolios y

empresas del Estado en el Capítulo 15, y entrada temporal de personas de

negocios en el Capítulo 16.

Ámbito de Aplicación:

El Artículo 1101 claramente define el objeto y alcance

del Capítulo 11. Establece su ámbito sobre tres tipos de medidas, a

saber: medidas que provengan de una Parte sobre los inversionistas de

otra Parte; medidas de una Parte sobre las inversiones efectuadas por

inversores de otra Parte en el territorio de la Parte; o todas las

inversiones que se rijan por los Artículos 1106 hasta 1114. Se reconocen

los derechos exclusivos sobre ciertas actividades económicas reservadas,

que están listadas en el anexo III, prohibiendo inversiones en dichos

sectores.

El capítulo define a la inversión de forma

relativamente cerrada en su Artículo 1139, enfocándose únicamente en

participaciones (accionarias o no) y en la inversión de capitales. La

definición es además condicionada por una lista de lo que se consideran

acervos.23 También se

incluye una clarificación adicional de lo que no es considerado

inversión, principalmente en la forma de reclamaciones de dinero.

Finalmente, se restringe el ámbito aun más, con la inclusión de dos

excepciones; una sobre la aplicación de medidas sobre los servicios

financieros permitidas bajo el Capítulo XIV, y otra sobre el

reconocimiento hacia las Partes proveyendo servicios o aplicando leyes

para fines sociales, a fin de que puedan legítimamente obviar las

obligaciones del capítulo.

Admisión:

La inversión extranjera directa tiene acceso a todos

los sectores, excepto aquellos expresamente reservados para el Estado o

empresas nacionales, según lo establezca la ley. Aunque no hay

requisitos de pre establecimiento, las partes pueden tener disposiciones

especiales en sus leyes, requiriendo la residencia de los

inversionistas, el establecimiento legal de la inversión, o el

suministro de información de negocios confidencial, si lo requiere la

autoridad pertinente, entre otros. 24

Trato:

Los Artículos 1102 hasta 1105 inclusive, contienen

disposiciones sobre el tratamiento de la inversión. Estas ofrecen tanto

Trato Nacional (TN) y Trato de Nación Más Favorecida (TNMF) a nivel de

pre y post establecimiento. La protección de pre establecimiento está

prevista a través de una lista negativa, donde se presume que existe el

derecho de establecimiento, excepto en los sectores listados como

excepciones. Las leyes nacionales pueden restringir ciertas actividades

económicas, como el sector de energía y queda bajo discreción de la

Parte abrir dichos sectores a la IED.

En el caso del “trato justo y equitativo”, éste también

aparece simultáneamente con las disposiciones de TN y TNMF, y por ende

ofrece el mejor de los tratamientos tanto a los inversionistas y las

inversiones extranjeras, como a las inversiones de los países no Partes

del TLCAN, dependiendo de cuál de los dos tratamientos resulte el más

favorable.25 Esto garantiza que el inversionista no sea discriminado,

gracias a la referencia directa al TN y TNMF. Este trato también se hace

extensivo a las “actividades asociadas” a la inversión26. Por ende, el

estándar va más allá de la mera protección de la inversión e incluye

actividades de negocios, como por ejemplo, la organización, el control

la operación, el mantenimiento y la gestión de las empresas. La

protección sobre el establecimiento, la adquisición, expansión,

administración, conducción, operación y venta y otras disposiciones está

prevista en los artículos 1102 a 1104. Además, ésta requiere la práctica

general en otros Estados como punto de referencia, para poder establecer

el nivel de protección a ser conferido.

Adicionalmente, los miembros del TLCAN también tienen la obligación de

asegurar un estándar o nivel mínimo de trato en el Artículo 1105, según

lo establecido por derecho y costumbre internacional.27 Parecido al trato

justo y equitativo, un estándar mínimo de tratamiento necesita hacer una

comparación, basada en la práctica general de los Estados bajo

circunstancias similares. Esto sirve de garantía adicional para que la

inversión extranjera o doméstica no sea tratada menos favorable.

Además, el acuerdo también prohíbe el uso que requisitos de desempeño

tanto hacia los inversionista de las Partes como a terceros, según lo

dispuesto en la lista del Artículo 1106(1). Los requisitos contenidos en

las listas son: contingencias a la exportación basadas en un cierto

nivel o porcentaje de bienes o servicios, exigencias en el nivel de

contenido local, preferencias hacia proveedores o compras de bienes y

servicios locales; condicionar las importaciones y el tipo de cambio a

los niveles de exportación o entrada de reservas (balanceo del comercio

y tipo de cambio); contingentes de producción y venta dentro del

territorio; requisitos de transferencia tecnológica o de propiedad

intelectual; y la proveeduría de bienes y servicios está limitada a un

área o región. Todos estos requisitos están prohibidos si condicionan la

recepción de una ventaja. A pesar de ello, las medidas que contengan

requisitos de salud, medioambiente o seguridad están permitidas, siempre

que éstas no resulten en discriminación entre los inversores.

Transferencias:

Las transferencias de un inversionista de una Parte

hacia otra Parte, como por ejemplo las ganancias, los productos

provenientes de ventas, pagos bajo contratos préstamos, están

protegidas. El Artículo 1109 regula el derecho de transferencia, contra

riesgos de convertibilidad y transferencia. El acuerdo protege el libre

movimiento de capitales, además de garantizar moneda fuerte para la

transferencia de ganancias, dividendos, intereses, regalías, gastos por

administración, asistencia técnica pagos resultantes de un fallo

arbitral y la indemnización por expropiación. También garantiza que el

impedimento de una transferencia sea de forma “equitativa”, “no

discriminatoria”, y que sea bajo el principio de buena fe en el caso de

bancarrota, insolvencia y ofensas criminales o penales.

Expropiación:

El TLCAN también cubre el riesgo político de la

expropiación, al garantizar una indemnización en caso de una

nacionalización indirecta, una expropiación u otras medidas que

equivalgan a estas acciones. De acuerdo al Artículo 1110 del TLCAN,

existen la expropiación directa, indirecta y las medidas que equivalen a

una expropiación.28 Estas

acciones están prohibidas a menos que tengan utilidad pública, no sean

discriminatorias, sigan el principio de la legalidad y se ofrezca una

indemnización. Según la Fórmula Hull,29

la indemnización debe ser equitativa, a un valor justo de mercado. Para

este fin, el artículo establece un conjunto de criterios de valoración.

Solución de Controversias:

En el caso que surja una disputa de la actividad de

inversión extranjera, el TLCAN ofrece un mecanismo de solución de

diputas, tanto en el caso de disputas inversor-estado como de

estado-estado. Tanto un inversionista extranjero como un Estado pueden

hacer una reclamación e iniciar los procedimientos para la resolución de

disputas. Los Artículos 1115 hasta 1138 regulan los procedimientos para

introducir una reclamación, cuando exista una violación de las

obligaciones presentes en la sección A del capítulo, ó en el Artículo

1502(3) sobre "Monopolios y empresas del Estado" por una de las Partes,

que resulte en pérdida o daño al inversionista. Además, un inversionista

de una Parte también puede introducir una reclamación en nombre de una

empresa de otra Parte, si él goza del control de dicha empresa.

El aspecto innovador de este mecanismo es que no es

opcional. Las Partes han dado su consentimiento incondicional y expreso

de aceptar cargos, su prosecución y fallo en el TLCAN.30

El acuerdo prevé la opción de someter la querella al Convenio de CIADI,

el Mecanismo Complementario del CIADI, ó las Reglas de Arbitraje de la

Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional

(CNUDMI). Las reclamaciones también pueden ser introducidas en las

cortes domésticas, y donde se adherirían a proceso de apelaciones local

de una de las Partes. Una vez que este proceso se haya agotado y la

parte contendiente no esté satisfecha, ésta aun puede introducir una

reclamación en el procedimiento de arbitraje internacional. Lo

interesante es que los inversionistas no están obligados a primero

agotar el recurso legal a nivel nacional, ellos pueden aplicar al

arbitraje internacional inmediatamente, si así lo desean.31

iii. El Grupo de los Tres (G-3)

El G-3 tiene un capítulo dedicado a las inversiones,

muy parecido al del TLCAN, el cual ofrece un mayor nivel de protección

que las Decisiones 291 y 292. El capítulo XVII del acuerdo del G-3

consiste de dos secciones: la Sección “A” sobre “Inversiones” y la

Sección “B” sobre “Solución de Controversias entre una Parte y un

inversionista de otra Parte”. Comprende un total de 24 artículos, y

además incluye dos anexos sobre reservas de las Partes y reglas a ser

aplicadas en conjunción con el mecanismo de solución de disputas.32

Ámbito de Aplicación:

Luego de definir lo que se entiende por empresa,

inversión e inversionista de una manera muy general, el acuerdo ofrece

disposiciones muy parecidas a las del TLCAN sobre el ámbito. Las

disposiciones aplican a las inversiones e inversionistas de las Partes,

a todas las inversiones de las Partes y no Partes, relacionadas a los

requisitos de desempeño. También excluye medidas financieras, que caen

bajo las disposiciones del Capítulo XII, y permite que las Partes

adopten medidas para proteger la seguridad nacional ó el orden público,

o la aplicación de sus leyes penales.

Admisión:

No existen requisitos de pre establecimiento en el

acuerdo, aunque las Partes tienen derecho a tener disposiciones

concernientes sobre el registro, la residencia, u otras, como lo

dispongan sus leyes.

Trato:

Como el TLCAN, el G-3 ofrece TN y NMF tanto a nivel de

pre y post establecimiento. Este acuerdo extiende esta obligación en el